Обморок: чем грозит потеря сознания?

Содержание:

- Причины обмороков:

- Разновидности обмороков

- Методы лечения подростковых нервных расстройств

- Диагностические мероприятия

- Подростковые панические атаки: причины, проявления

- Клиническая картина

- Рекомендации по уходу при обмороке

- Этиология. Причины возникновения обморока.

- Клиническая картина

- Первая помощь при потере сознания

- Причины обморока и прочих разновидностей потери сознания

- Лечение

- Первая помощь при обмороке

- Продукты вредители

- Этиология и патогенез

Причины обмороков:

- Обморок, связанный с обструкцией сердечного выброса— Аортальный стеноз— Митральный стеноз— Гипертрофическая кардиомиопатия

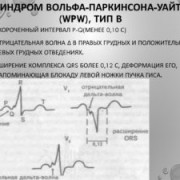

- Обморок, связанный с сердечной аритмией— Брадиаритмии— Дисфункция синусового узла— Синдром тахи-бради— Конверсионные паузы— Атриовентрикулярная блокада

- Тахиаритмия— Фибрилляция предсердий или наджелудочковая тахикардия (редко)— Мономорфная желудочковая тахикардия: — структурное заболевание сердца — идиопатическая желудочковая тахикардия при нормальном сердце — медикаментозная (проаритмия)

- Наследственные синдромы аритмии, которые приводят тахикардии типа «пируэт», полиморфной или двунаправленной желудочковой тахикардии.

- Нарушение регуляции сосудистого тонуса и объема крови.— Рефлекторный обморок— Гиперчувствительность каротидного синуса— Ситуационный обморок (кашель, смех, глотание, чихание, ортостатический

- Сердечно-сосудистые неврологические расстройства, которые могут приводить к потере сознания.— Инсульт— Эпилепсия— Паника/соматизация— Субарахноидальное кровоизлияние— Мигрень— Сотрясение мозга

- Другие причины обморока/иммитаторы обморока— Гипогликемия — Гипервентиляция— Синдром подключичного обкрадывания— Уменьшение объема циркулирующей крови— Карциноид— Лекарственные препараты

- Многофакторный обморок (имеющий несколько причин)

Как следует из вышесказанного, проблемами обмороков должна заниматься целая команда врачей: терапевт-кардиолог, невролог, эпилептолог, аритмолог. Если обморок происходит в общественном месте, то высока вероятность госпитализации.

Разновидности обмороков

Классификация обмороков основана на причинах потери сознания. Выделяют три основных типа обмороков:

- нейрогенные;

- кардиогенные;

- гипервентиляционные.

Среди нейрогенных обмороков, в свою очередь, различают вазодепрессорные и ортостатические. Первые – самые частые, обычно возникают у довольно молодых пациентов в духоте, при стрессе, усталости, недостатке питательных веществ.

Ортостатический обморок возникает при резкой перемене положения тела (обычно при резком подъеме, вставании). Может быть вызван также приемом некоторых лекарственных препаратов.

Кардиогенная потеря сознания возникает при нарушении сердечного ритма, может сопровождать инфаркт. На кардиогенные обмороки приходится до четверти всех случаев потери сознания, особенно среди пожилого населения.

Гиперветиляционные обмороки возникают вследствие учащенного дыхания. Такой симптом характерен для панических атак, приступов тревоги. Иногда такое состояние называют вегетативным кризом.

Методы лечения подростковых нервных расстройств

Термин «паническая атака», как отдельное заболевание, существует с 1980 года. До недавнего времени диагностировался у людей 20-40 лет. Сегодня 3% случаев приходится на возраст 10-15 лет, причем, более уязвимы девочки — они в 2 раза чаще мальчиков страдают этим нервным расстройством.

Диагностику нарушений проводит врач-невролог, психиатр, психолог на основе опроса юного пациента и родителей. Он выявляет появление и частоту приступов, наличие факторов, вызывающих панику, генетическую предрасположенность к нервным расстройствам, как одну из причин атак. Поскольку симптомы схожи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и ЖКТ, нужно пройти обследование у профильных специалистов, чтобы исключить ошибки диагностирования.

В лечении панических атак в подростковом возрасте используются методы, направленные на купирование приступов и предупреждение их появления в дальнейшем:

- медикаментозное лечение. Лекарственные средства для детей не вызывают побочных явлений, привыкания, безопасны для длительного применения, обладают быстрым терапевтическим эффектом;

- психотерапия. Врач учит подростка управлять эмоциями, анализировать ситуации, расслабляться и снижать чувство страха, чтобы предотвратить панику и другие проявления. Используются дыхательные техники, которые помогают контролировать состояние.

Чтобы исключить рецидив, нужно периодически посещать врача, принимать лекарства и сделать все, чтобы подросток забыл о приступах.

По всем вопросам вас проконсультирует врач психиатр, психотерапевт И. Г. Гернет. Он ведет прием подростков и их родителей. Лечение проводится индивидуально, с учетом этиологии, клинической картины, возраста, психологических и социальных факторов. Звоните +7 (903) 968-60-37 или воспользуйтесь опцией «срочный вызов».

К списку статейДругие статьи

- Как обратиться к психиатру

- Лечение старческой деменции (слабоумия)

Диагностические мероприятия

МРТ головного мозга

Стоимость: 14 000 руб.

Подробнее

Диагностика начинается с первичного приема у невролога. Сначала врач постарается выяснить, в каких обстоятельствах, под действием каких провоцирующих факторов развивается потеря сознания. Для установления окончательного диагноза потребуется пройти ряд инструментальных обследований.

Так, при подозрении на обмороки кардиогенного характера пациента направляют на , ЭХО-кардиографию, а также на консультацию к . Если есть подозрение на эпилепсию, то делают электроэнцефалограмму. Также принято брать пробу крови на уровень сахара для исключения гипогликемии. При подозрении на анемию необходимо провести исследование крови на содержание гемоглобина. Если есть вероятность неврологических или органических заболеваний головного мозга, то назначают и/или , а также исследование сосудов.

Лечение осуществляется амбулаторно, достаточно пройти обследование и получить лечебные назначения.

Подростковые панические атаки: причины, проявления

Подростковый возраст — с 10 до 17 лет. В это время организм активно растет, меняется физиология, психика.

Важный этап в жизни ребенка — половое созревание. Пубертат меняет все — тело, внешность, восприятие себя, окружающего мира. Повышение гормонального фона вызывает резкие перепады настроения. Ребенок старается казаться взрослым, но не готов принять на себя ответственность. Такое противоречие отражается на состоянии подростка. Он переживает, негатив накапливается, появляются внезапные выбросы неконтролируемых эмоций. Подростка одолевает приступ паники, признаками которого являются:

- спутанность мыслей;

- несвязность речи;

- двигательное беспокойство;

- головная боль;

- затрудненное дыхание, ощущение недостатка воздуха;

- скачки давления;

- учащенное сердцебиение;

- дрожь, озноб;

- повышенное потоотделение;

- тошнота;

- затрудненное глотание;

- онемение рук и ног;

- бледность или покраснение кожи;

- сухость во рту;

- учащенные позывы к мочеиспусканию.

Количество симптомов и признаков панической атаки у подростков — от 2 и более. К ним добавляется боязнь смерти, чувство страха, ощущение остановки сердца. Состояние длится 10-15 минут, возникает раз в неделю/месяц или несколько раз в сутки. В период между приступами ребенок может чувствовать себя нормально или, наоборот, у него меняется поведение, наступает депрессия, нарушается сон, болят мышцы.

Игнорировать эти признаки нельзя. Паника провоцирует нервный срыв, заболевание эпилепсией, болезни сердца, сосудов. Особо тяжелые случаи приводят к суициду. По официальным данным Росстата, за последний год из 2000 самоубийств более трети приходится на возраст 12-16 лет. Родители не понимают своих детей, навязывают им свое мнение, оказывают эмоциональное давление на ребенка, не хотят вникать в ситуации, не стараются помочь. В придачу к этому — загруженность в школе, усталость, проблемы в общении. Детская психика не может справиться с этим самостоятельно, что приводит к плачевному результату.

Клиническая картина

Обморок имеет три последовательно сменяющих друг друга стадии — предвестников (предобморочное состояние), нарушения сознания и восстановительный период.

Стадия предвестников начинается с субъективных ощущений дискомфорта, нарастающей слабости, головокружения, тошноты, неприятных ощущений в области сердца и живота и завершается потемнением в глазах, появлением шума или звона в ушах, сужением объема внимания, ощущением уплывания почвы из-под ног, проваливания. Объективно при этом наблюдаются выраженные вегетативно-сосудистые расстройства — побледнение кожи и видимых слизистых оболочек, неустойчивость пульса, дыхания и АД, гипергидроз и снижение мышечного тонуса. Эта стадия продолжается несколько секунд (реже до минуты), и больные обычно успевают пожаловаться на ухудшение самочувствия, а иногда даже прилечь, принять необходимые лекарственные средства, что в ряде случаев может предотвратить дальнейшее развитие О.

При неблагоприятном развитии О. общее состояние продолжает быстро ухудшаться, наступает резкое побледнение кожи, глубокое снижение мышечного тонуса, в т. ч. и постурального, больной падает, порой пытаясь удержаться за окружающие предметы. Сознание нарушается, глубина и продолжительность расстройств сознания может быть различной. В случае абортивного течения О. может наступить лишь кратковременное, частичное сужение сознания, нарушение ориентировки или умеренная оглушенность. При легких О. сознание утрачивается на несколько секунд, при глубоких — на несколько минут (в редких случаях до 30—40 мин.). В период потери сознания больные в контакт не вступают, тело их неподвижно, глаза закрыты, зрачки расширены, реакция их на свет замедлена, рефлекс с роговицы отсутствует, пульс слабый, едва определяется, чаще редкий, дыхание поверхностное, АД снижено (менее 95/55 мм рт. ст.), мышцы расслаблены. Глубокий О. может сопровождаться кратковременными судорогами тонического, реже клонического характера. Восстановление сознания происходит в течение нескольких секунд.

Полное восстановление функций и нормализация самочувствия занимает от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от тяжести перенесенного Обморока (восстановительный период). Симптомы органического поражения нервной системы отсутствуют.

Диагноз ставят на основании клинической картины. Дифференциальный диагноз проводят с эпилептическими и истерическими припадками (см. Истерия, Эпилепсия), коллапсом (см.). Дифференциально-диагностические признаки: О. возникает в определенной ситуации, преимущественно в вертикальном положении тела, при О. наблюдаются клинически выраженный период предвестников, медленный темп падения и потери сознания, снижение мышечного тонуса, быстрое восстановление сознания после принятия мер по улучшению мозгового кровообращения, отсутствие амнезии.

Рекомендации по уходу при обмороке

— Первая помощь — перевод в горизонтальное положение с поднятыми ногами.

— Помогите больному свободно дышать — расстегните стесняющую одежду.

— Осторожно поднесите к ноздрям больного на 0,5—1 с небольшой кусок ваты или марли, смоченной раствором аммиака (нашатырным спиртом). — При длительном отсутствии сознания — стабильное положение на боку

— При длительном отсутствии сознания — стабильное положение на боку.

— Если больной перестаёт дышать, начните сердечно-лёгочную реанимацию

— Найти те препараты, которые больной принимает, и подготовить их к приезду бригады СМП

— Не оставляйте больного без присмотра

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ — Определение степени нарушения сознания — Начало заболевания — Кожа и слизистые оболочки — Характер дыхания, частота — Тонус мышц и глазных яблок — Наличие патологических рефлексов — Запах изо рта — Судороги — Пульс, артериальное давление — ЭКГ — Исключить внутреннее кровотечение за побочными признаками

Этиология. Причины возникновения обморока.

Потеря сосудистого тонуса:

— вазовагальный обморок

— ортостатический обморок

Уменьшение венозного возврата:

— повышение внутри грудного давления (например, при мочеиспускании, кашле)

— поздние сроки беременности.

Уменьшение объема циркулирующей крови ОЦК:

— гиповолемия (к примеру, при избыточном употреблении диуретиков, потери жидкости при рвоте, диарее, повышенном потоотделении.)

— внутреннее кровотечение (к примеру, при расслоении аорты).

Нарушения ритма сердца:

— тахикардия;

— брадикардия;

— гиперчувствительность каротидного синуса.

-снижение функции сердца:

— стеноз аорты или лёгочной артерии;

— ТЭЛА;

— острая сердечная недостаточность (к примеру, при инфаркте миокарда).

Цереброваскулярные нарушения:

— транзиторная ишемическая атака;

— ишемический, геморрагический инсульт;

— ишемия в вертебробазилярном бассейне (к примеру, при синдроме обкрадывания подключичной артерии);

— субарахноидальное кровоизлияние.

Другие возможные причины:

— гипогликемия;

— приём ЛС (нитроглицерин, р-адреноблокаторы, верапамил, дилтиаземи многие другие);

— сепсис;

— гипервентиляция;

-гипертермия;

— истерия.

Обмороки неизвестной этиологииу одного из пяти пациентовснеобъяснимымиобморокамиприсутствуетаритмия, а у одного из десяти наступаетлетальныйисходвтечениегода, как правиловнезапно.

Клиническая картина

Обмороки отличаются быстрым развитием. Потеря сознания происходит стремительно. Иногда пациенты даже не успевают понять, что что-то не так. В других случаях наблюдаются типичные симптомы предобморочного состояния.

Обморочное состояние характеризуется такими клиническими проявлениями:

- отсутствие сознания;

- слабый пульс;

- сниженная частота дыхания (брадипноэ);

- отсутствие реакции зрачков на свет;

- пациент приходит в себя через 1-5 минут (если обморок продолжается дольше – это серьезно);

- после обморока сохраняется бледность, слабость;

- некоторое время после наблюдается пониженное артериальное давление;

- могут беспокоить головокружение и тошнота.

В большинстве случаев обморок развивается, когда пациент находится в вертикальном положении. Если пациент теряет сознание лежа, то необходимо заподозрить серьезную соматическую патологию.

Первая помощь при потере сознания

Потеря сознания является таким состояние, которое может пройти бесследно для организма, может означать опасный симптом развивающегося заболевания, а может уже в данный конкретный момент представлять опасность для жизни пострадавшего. Потому вопреки необходимости своевременно обратиться за профессиональной помощью, необходимо знать меры первой доврачебной помощи человеку, утратившему сознание.

При обмороке

Основная опасность обморочного состояния заключается в том, что расслабляются все мышцы, в том числе и язык, западание которого, может блокировать дыхательные пути. До приезда бригады скорой помощи необходимо обеспечить пострадавшему восстановительное положение — на боку. Поскольку на стадии первой помощи не всегда представляется возможным определить причину обморока, например дифференциально диагностировать обморок от комы, необходимо в обязательном порядке обращаться за профессиональной помощью.

При эпилептическом приступе

Цель доврачебной помощи при эпилептическом приступе — это предотвратить причинение вреда здоровью эпилептика. Начало приступа часто, но не всегда сопровождается потерей сознания и падением человека на пол, что необходимо предотвратить при возможности, дабы избежать ушибов и переломов. Затем необходимо придерживать голову человека, способствую оттоку слюны через уголок рта, чтобы она не попадала в дыхательные пути. Если челюсти пострадавшего плотно сомкнуты не нужно пытаться их разомкнуть. После окончания судорог и расслабления тела, необходимо положить пострадавшего в восстановительное положение — на бок, это необходимо для предотвращения западения корня языка. Обычно спустя 10-15 минут после приступа, человек полностью приходит в своё нормальное состояние и первая помощь ему больше не нужна.

При гипогликемии

Потеря сознания при гипогликемии обычно не развивается спонтанно, этому предшествует постепенно ухудшающееся самочувствие пострадавшего. Больным, которые в состоянии гипогликемии уже находятся без сознания, никогда не следует давать жидкости или другие продукты питания, ведь это может привести к нежелательным последствиям, например, к асфиксии. В качестве первой помощи в подобных ситуациях, нужно ввести внутримышечно 1 мг глюкагона, он опосредованно вызывает повышение содержания глюкозы в крови. В условиях больницы внутривенное введение 40% глюкозы более доступно, чем глюкагона, и в результате приводит к быстрому возвращению сознания.

При черепно-мозговой травме

При наличии эпизода с потерей сознания больной независимо от его текущего состояния нуждается в транспортировке в стационар. Это обусловлено высоким потенциальным риском развития тяжелых опасных для жизни осложнений. После поступления в стационар больному проводится клиническое обследование, собирается при возможности анамнез, уточняется у него или у сопровождающих характер травмы. Затем выполняется комплекс диагностических мероприятий направленных на проверку целостности костного каркаса черепа и наличия внутричерепных гематом и других повреждений тканей мозга.

При шоке

Доврачебная помощь заключается в обеспечении пострадавшему покоя. Если его состояние сопровождается переломом конечности, обездвижьте ее, если ранением — остановите кровотечение накладыванием повязки или жгута. Для улучшения притока крови к мозгу и сердцу приподнимите ноги пострадавшего чуть выше уровня головы, согрейте его – укройте верхней одеждой или укутайте одеялом. Если сознание сохранено и нет опасности возникновения рвоты, дайте пострадавшему обезболивающие средства и питье. Утрата сознания является неблагоприятным симптомом, означающим срочную необходимость обращения за профессиональной помощью. Необходима срочная госпитализация.

Причины обморока и прочих разновидностей потери сознания

| Спонтанную потерю сознания разделяют на кратко- и долговременную (стойкую), нейрогенного и соматогенного происхождения. Кратковременная потеря сознания обычно не представляет опасности для жизни, длится от нескольких секунд до нескольких минут, серьезных последствий не оказывает и в большинстве случаев врачебного вмешательства не требует. |

Сопровождает следующие состояния организма:

- обморок;

- эпилепсия;

- гипогликемия (временное понижение уровня глюкозы в крови);

- нарушения мозгового кровообращения (например, при переутомлении или недостатке кислорода);

- резких изменениях артериального давления;

- сотрясение головного мозга.

Стойкая потеря сознания случается с более серьезными последствиями для организма. Даже при своевременной медицинской помощи и реанимационных действиях такие состояния представляют опасность для здоровья и жизни человека. К ним относят:

- обширное кровоизлияние в мозг, инсульт;

- остановка или серьезные нарушения сердечного ритма;

- разрыв аневризмы аорты (субарахноидальное кровоизлияние);

- различные виды шока;

- тяжелая черепно-мозговая травма;

- острые отравления организма;

- повреждения жизненно важных органов и внутренние кровотечения, обильные кровопотери;

- различного рода асфиксии, состояния, развивающиеся вследствие кислородного голодания;

- диабетическая кома.

Потеря сознания нейрогенного происхождения наблюдаются в картине первичной периферической вегетативной недостаточности. Её также называют прогрессирующей вегетативной недостаточностью, которая имеет хроническое течение и представлена такими заболеваниями как идиопатическая ортостатическая гипотензия, стрио-нигральная дегенерация, синдром Шая-Дрейджера (варианты множественной системной атрофии).

Потеря сознания соматогенного происхождения наблюдаются в картине вторичной периферической недостаточности. Она имеет острое течение и развивается на фоне соматических заболеваний (амилоидоз, сахарный диабет, алкоголизм, хроническая почечная недостаточность, порфирия, карцинома бронхов, лепра и другие заболевания). Головокружения в картине периферической вегетативной недостаточност всегда сопровождаются другими характерными проявлениями: ангидрозом, фиксированным сердечным ритмом и прочее.

В целом, вызывать потерю сознания могут самые разнообразные обстоятельства, например:

- сильное переохлаждение или перегревание, следственно, замерзание или тепловой удар;

- недостаток кислорода;

- обезвоживание организма;

- сильная боль и травматический шок;

- эмоциональное потрясение или нервное напряжение.

Причины обморока могут крыться в недостаточном содержании кислорода в крови при удушье, отравлениях, метаболических расстройствах, например, гипогликемия или уремия, сахарный диабет. Потеря сознания в своей основе может содержать и прямое воздействие, как то травмы головы, кровоизлияния различной природы (преимущественно в мозг), отравления (например, алкоголем или грибами), а также непрямые воздействия (например, внутренние и обширные наружные кровотечения, шоковые состояния, сердечные заболевания и торможение мозгового центра, отвечающего за кровообращение).

Лечение

Головная боль при мигрени чаще не купируется стандартными обезболивающими препаратами, а только специфическими. Их может назначить только невропатолог, а аптеки отпускают по рецепту.

Лечение принципиально включает два направления: купирование приступа мигрени и профилактическое лечение, т.е. направленное на уменьшение частоты приступов. Последнее в свою очередь включает немедикаментозные методы и медикаментозные.

Немедикаментозные методы подразумевают избегание триггерных факторов, в том числе оптимизацию режима труда и отдыха, гигиену сна, прогулки на свежем воздухе и дозированные физические нагрузки.

Для медикаментозной профилактики используются препараты самых разных классов, поэтому доктор подбирает препарат с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Профилактическая терапия подразумевает под собой ежедневный прием препарата на протяжении 6-12 мес.

Самой современной группой препаратов для профилактики мигрени являются моноклональные антитела, которые действуют на так называемый белок СGRP (кальцитонин-ген связанный пептид) или его рецептор. Этот белок – один из медиаторов боли, который выделяется в системе тройничного нерва и отвечает за головную боль при приступе мигрени.

Описанные препараты блокируют путь возникновения боли, в котором участвует белок CGRP. Препарат вводится в виде подкожной инъекции 1 раз в месяц.

Если вы обнаружили у себя признаки мигрени – обратитесь к врачу и он определит наиболее эффективную индивидуальную тактику.

В нашем медицинском центре работают доктора, прошедшие специализированную подготовку по диагностике и лечению головной боли. Они установят диагноз, подберут необходимый курс лечения и определят стратегию профилактики головной боли.

Лекарственное средство и дозу специалист подбирает персонально. Лечебно-профилактическая тактика при мигрени разная на разных этапах состояния, поэтому самолечение недопустимо.

Дополнительные методы лечения – физиотерапия и иглорефлексотерапия. Также необходима работа с психологом, направленная на преодоление хронических стрессов и депрессивных состояний.

Пациенту рекомендуется как до первого визита, так и во время лечения вести так называемый «дневник головной боли», который легко найти в сети интернет в свободном доступе. С его помощью можно отследить количество приступов в месяц, индивидуальные провоцирующие факторы, точные характеристики каждого приступа головной боли и в последующем отследить эффективность проводимого лечения.

Без квалифицированного лечения мигрени могут развиться осложнения – неврозы, психосоматические заболевания, депрессии. Может также присоединиться фоновая головная боль, плохо поддающаяся лечению.

Первая помощь при обмороке

Важно знать, как оказать первую помощь при потере сознания

- Больного необходимо уложить на спину с возвышенным положением нижних конечностей.

- Расстегнуть воротник, ослабить галстук, снять шарф, обеспечить приток свежего воздуха.

- Чтобы ускорить возвращение в сознание, можно побрызгать пациента холодной водой. Для этих же целей рекомендуется использовать нашатырный спирт.

Если пациент не приходит в себя в течение 2-3 минут, необходимо вызывать скорую помощь. При длительном обмороке, даже после возвращения в сознание, у пациента могут наблюдаться некоторые дисфункции.

- Кластерная головная боль

- Рассеянный склероз

Продукты вредители

О том, что нитрат натрия (Е251) может спровоцировать приступ мигрени, мы уже говорили. Отметим только, что этот консервант способен накапливаться в организме, поэтому при отказе от продуктов, содержащих его, приступы мигрени некоторое время еще могут наблюдаться, особенно если к действию Е251 присоединяется негативный эффект от другой пищевой добавки.

Глутамат натрия (Е621) делает любую еду вкусной и ароматной.

Часто глутамат натрия добавляют в еду в кафе и ресторанах восточной кухни. Пищевая добавка может накапливаться в организме и провоцировать головные боли. Самой опасной и сильнодействующей пищевой добавкой является аспартам (Е951). У многих людей страдающих мигренью, этот подсластитель чуть ли не мгновенно вызывает приступ головной боли. К тому же вещество усиливает болевые ощущения и увеличивает частоту приступов (при регулярном употреблении продуктов, содержащих Е951).

Подсластитель входит в состав некоторых газированных напитков, йогуртов, творожных сырков, печенья, конфет и других сладостей.

Высокий уровень содержания липидов в крови способен провоцировать приступы мигрени. Сократив поступление жиров, можно уменьшить частоту приступов или даже совсем избавиться от мигрени.

Чтобы грамотно подобрать рацион с низким содержанием жира, потребуется помощь диетолога. Считается, что для профилактики и лечения мигрени в организм должно поступать от 27 до 40 г жира в сутки. Точное количество зависит от возраста, пола, веса, роста, состояния здоровья человека.

Из рациона вовсе исключают трансжиры и ограничивают насыщенные жиры, а ненасыщенные — употребляют в умеренном количестве. Пищу рекомендуется готовить без жира. Жирное мясо, сало, колбасы, мясные изделия, консервы в масле из рациона нужно исключить. Из мясных продуктов можно употреблять телятину, курицу (без кожи), мясо кролика. В рацион полезно ввести побольше рыбы, морепродуктов, овощей, фруктов, круп.

Этиология и патогенез

Возникновение Обморока связывают с острым расстройством метаболизма ткани мозга вследствие глубокой гипоксии (см.) или возникновением условий, затрудняющих утилизацию тканью мозга кислорода (см. Гипогликемия).

В большинстве случаев Обморок имеет рефлекторный неврогенный генез, связанный с врожденными или приобретенными особенностями организма.

Обморок может быть обусловлен воздействием различных факторов, вызывающих преходящий спазм сосудов головного мозга, в т. ч. отрицательными эмоциями в связи с испугом, неприятным зрелищем, конфликтной ситуацией (психогенный О.); болью (болевой О.); применением нек-рых лекарственных средств, напр, ганглиоблокаторов; раздражением нек-рых рецепторных зон, напр, синокаротидной области (синокаротидный Обморок), блуждающего нерва (вазовагальный О.), вестибулярного аппарата и др. Патогенные церебральные сосудистые эффекты, возникающие при этом, нередко сопряжены с брадикардией и падением АД. В происхождении вазовагального О. придается значение также центральным парасимпатическим влияниям.

О. могут быть следствием нарушений адаптационных механизмов при заболеваниях головного мозга, поражающих надсегментарные вегетативные образования, а также при функциональных нарушениях, возникающих у практически здоровых лиц, но временно ослабленных в результате воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, эндогенных или экзогенных интоксикаций, недоедания, недосыпания, значительного переутомления. О. у этих лиц чаще возникает на фоне действия указанных факторов при резком возрастании двигательной, умственной и эмоциональной активности.

О. может возникнуть при длительном неподвижном стоянии или быстром вставании из горизонтального положения, особенно после ночного сна (ортостатический Обморок), а также при значительных физических усилиях (кросс, преодоление полосы препятствий и т. п.) и интенсивной умственной деятельности, сопровождающихся эмоциональным напряжением.

Гипоксия ткани мозга или нарушения церебрального метаболизма другого генеза, развивающиеся при нек-рых заболеваниях и патологических состояниях, являются причиной возникновения так наз. симптоматических О. Эти О. часто бывают обусловлены нарушениями сердечной деятельности — изменением ритма типа синдрома Морганьи — Адамса — Стокса, пороками клапанов сердца, снижением сократительной функции миокарда, ишемической болезнью сердца; артериальной гипотензией и гипертоническими кризами, коллаптоидными реакциями (см. Коллапс); вегетативно-сосудистыми пароксизмами при аллергических состояниях и эндокринногормональных дисфункциях, гипоталамических кризах, мигрени; нарушениями мозгового кровообращения при органических заболеваниях головного мозга и его сосудов (опухоли, гипертензионно-гидроцефальные синдромы, атеросклероз, церебральные васкулиты и др.); окклюзиями, стенозами и деформацией магистральных сосудов, кровоснабжающих головной мозг; периодической вертебрально-базиллярной сосудистой недостаточностью (синдром Унтерхарншейдта); болезнями крови, при к-рых ухудшается транспорт кислорода; гипогликемическими состояниями, нарушениями внешнего дыхания.

В нек-рых случаях О. бывает вызван экстремальными воздействиями окружающей среды — недостатком кислорода во вдыхаемом воздухе (см. Высотная болезнь), ускорением в направлении таз — голова, возникающим в самолете, в лифте и т. д. (см. Ускорение).